“你們孩子怎麼了?”

“不上學,玩游戲。”

“嗯,你們平時下班回家,跟孩子交流嗎?”

“工作太忙,他奶奶帶,我們沒時間,不交流。”

周二,是北京安定醫院副主任醫師盛利霞的出診時間。自2019年9月,安定醫院開設網絡成癮門診以來,盛利霞接診了很多“網癮少年”,幾乎每次,她都會遇到類似的對話。

“網癮有特效藥嗎?沒有。游戲、手機、賭博等非物質成癮都沒有治療的特效藥。隻在伴有情緒問題時,才會配合用藥。”盛利霞說,父母總希望孩子能立刻戒斷,“但是卻忽略了為人父母,他們自己的問題。他們甚至不關心孩子在想什麼,是不是快樂,隻關心孩子什麼時候能回學校。”

(案例A)他在家長面前一聲不吭

門診室的門被推開,進來三個人,一對父母帶著一個男孩。

小強,16歲,高瘦、白淨,戴著金絲邊框眼鏡,頭發收拾得很利索。他安靜地坐在診室裡,不說話。站在一旁的父母,眉頭緊鎖,面露焦急。小強的問題很簡單,喜歡玩手機游戲,不愛上學。幾乎每一個走進這個診室的青少年,都是相似的問題。

詢問和交談,是精神科開啟治療的鑰匙。“孩子,你怎麼了?”面對盛利霞的問題。小強面無表情,無動於衷,微微低著頭,眼神固定,朝著側下方。“說說吧。”盛利霞轉向父母,“你們孩子怎麼了?”

他們來自外省市,父母工作和孩子上學不在同一個城市,小強由奶奶照看,父母到周末才能休息,看望小強。平時,父母與孩子幾乎零交流,難得休息的時間,一家人團聚,也幾乎不說話。從高一開始,小強沉迷手機游戲,並有情緒問題。在父母講述的時候,小強就一直保持著固定坐姿,不抬頭,也不回應。

“好了,你倆先出去一會兒吧,我跟孩子聊聊。”盛利霞身體前傾,輕聲問小強:“孩子,你告訴阿姨,你是先情緒不好,還是先開始玩游戲。我估計你爸媽也沒問過你這些問題。”

“嗯……”小強輕聲回應。

“你玩什麼游戲啊?”

“王者。”小強抬了一下頭。

“玩得好嗎?”

“還行。”小強開始一點一點打開話匣子。

“你們學習壓力大嗎?一周休息幾天?”

“嗯……一個月大概休一天半。”一點點地,小強的話多了起來,他說學校除了文化課,沒有體育課、沒有美術課、沒有音樂課。每天早上5點半,學校開始早讀。晚上10點半,晚自習下課。

“你現在每次玩王者多長時間啊?”

“現在玩的很少,感覺沒有什麼意思。”

“我看網上視頻,有學校的學生,連食堂打飯排隊的時候,都在抱著書高聲朗讀,是真的嗎?”

“就是我們學校。”說到這句,小強第一次主動抬起頭,眼睛盯著盛利霞。

“好了,把你爸媽叫進來吧。”

盛利霞給小強安排了相關的測試,並根據測試結果,判斷孩子有情緒問題,開了治療情緒問題的藥物和半個月的假條。她叮囑小強的爸爸:“別找借口說忙,平時多跟孩子說說話。不是問他上沒上課、吃沒吃飯、衣服穿的夠不夠,是真的嘗試去了解他在想什麼。這幾天,跟孩子一起出去玩玩吧,散散心。”

(案例B)他滔滔不絕和醫生聊起游戲

小華,跟著媽媽一起進診室。小華是初中生,也是個瘦高的男孩,穿著黑色連帽外套,帽子壓得很低,眼神有點犀利,左耳上還塞著耳機。一樣的問題,小華也是沉迷游戲,但是略開朗一些,願意和盛利霞交流。

“跟我說說吧,游戲玩的怎麼樣?”

“嗯,我曾經參加比賽,進過冠軍組。我說的這些,您能聽懂嗎?”

“我知道啊,那你玩的不錯。我有時候也在電視上看比賽直播。”

站一旁的媽媽一臉錯愕,看著兒子和初次謀面的醫生,滔滔不絕聊起了游戲。兩個人越聊越起勁,小華說,他有當職業電競選手的打算,而且已經詢問過職業俱樂部,年齡門檻是16歲。

盛利霞讓孩子先回避,單獨把媽媽留在診室。

“我跟您說實話,可能您不愛聽。有些孩子不願意讀書,與其逼他去讀書,不如看看他是不是有別的天賦。比如您家孩子,也許有成為職業電競選手的潛力。咱們國家現在也承認這個職業。我治療過這麼多孩子,他是我看到的第二個可能有這方面天賦的。您跟他好好溝通,先讓他把義務教育讀完。”

在實際診療中,能按照世界衛生組織《國際疾病分類》(ICD-11),判定為“游戲成癮”的,大約隻佔10%。來門診大部分所謂的“網癮少年”,有的是情緒問題,有的是青春期的逆反心理,有的是學不進課堂上的東西。有個孩子,家長沒收了手機,斷了網,但他開始看電腦上存著的老電視劇。“沒有電腦,他還會寄托在別的東西身上。”

接近下午3點,預約系統裡顯示,還有一個青少年挂了號,但一直沒現身。“我們這兒的特點就是這樣,挂了號,但是孩子不一定能來。”周二,盛利霞上午是成癮門診,下午是網絡成癮門診。

精神科大夫有一個特點,復診的病患特別多,有些甚至保持了長達20多年的良好醫患關系。上午來復診的病患,經常會和醫生有類似拉家常的聊天。最近找到工作了,剛剛股票漲了,過幾天要結婚了……醫患之間像朋友般熟悉融洽。

有戒除賭癮的患者,一進門,就主動掏出“作業本”,給醫生看完成的“家庭作業”。上面是賭博造成的影響,一條條寫得清清楚楚。患者主動說:“寫完,感覺再不想碰這些東西了。”

醫生忠告:噓寒問暖不是交流微信群曝光適得其反

而下午來門診的“網癮少年”,有些不一樣。

很多家長一進門,說起孩子的情況,隻認為他們是愛玩手機、不想上學。他們來到精神科,卻時不時地問:“孩子應該不是精神問題吧?”

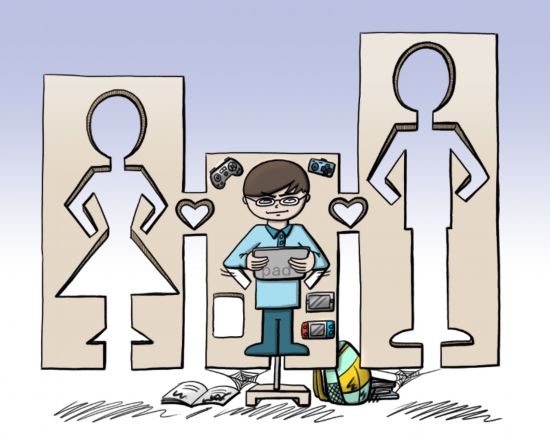

多數家長也沒有意識到問題出在自己身上。“游戲、手機、賭博等非物質成癮,是沒有特效治療藥物的。隻有情緒問題,需要藥物治療。非物質成癮,主要靠心理治療和行為訓練。”盛利霞說,很多的“網癮少年”,都來自缺乏父母陪伴和有效溝通的家庭。

噓寒問暖並不是交流,而更像是一種督導。多從孩子的角度思考問題,“俯下身子”以朋友的姿態和他們聊天,才是真的交流。

至於智能手機、電子游戲、社交軟件,盛利霞認為,作為工具,它們本身並沒有錯。“我們成年人,有時候工作煩悶,寫材料寫不下去,也會拿起手機來放鬆一下。這沒什麼。關鍵是,青少年本身自控能力就差,需要家長引導。”

高二學生小亮,每天晚上放學回家,躺床上已經11點了,再玩一個小時手機,家長受不了。他又是一個典型的例子。在學校期間,因為學習任務過重,導致放鬆時間不夠。回家玩一會手機,雖然疏解了情緒,但睡眠時間又受進一步擠壓。

小亮在高一經歷了一段超高強度的學習。疫情突如其來,隻能在家上網課,強度突然降低。原本緊繃的神經,鬆了。他也不知道該干什麼,隻能把注意力投放在手機上。到了高二,回到學校,課程又緊起來,壓力驟然變大,無法適應,情緒開始波動。

當老師發現小亮的問題,就在微信群裡點了出來。家長看到群裡的信息,開始責怪小亮,這進一步導致小亮情緒低落,不願與家長溝通。“以前,沒有微信群,哪個孩子在學校學習不好、表現不佳,最多單獨約家長去學校。這實際上保護了孩子和家長的隱私。不像現在,在微信群裡可以了解別人家的孩子。我們看病,都注意保護患者隱私。”

好在,教育部已經開始重視這類問題,禁用社交軟件布置作業,加強中小學生手機管理。剛剛結束的兩會,也有很多聲音建議,不再要求家長在微信群裡打卡、投票等。

盛利霞說:“以前的孩子跑到外面,跟小伙伴們打打鬧鬧,就把情緒宣泄了。現在也應該鼓勵他們多走出去,給他們創造走出去的條件。”