老字號烤肉、國家級非遺老北京烤肉技藝傳承人馬帥

作為集體傳承項目的全聚德烤鴨技藝,每年都通過比賽提升廚師的技藝

都一處第八代傳承人吳華俠(中) 與同事制作燒賣

月盛齋第六代傳承人滿運來 與徒弟李廣瑞研發醬肉新品

內聯升第五代傳承人任晨陽 正在制作千層底布鞋

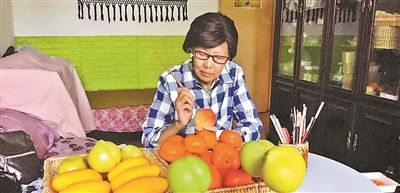

蠟果第四代傳人劉秀華正在制作蠟果

老字號吳裕泰品控總監、國家一級評茶師劉培華(右)在進行茶葉感官審評

北京娟人第三代傳人馬燕平 正在創作抗疫作品

聚慶齋第十八代傳人馬換榮

剛剛獲批的《核心區控規》明確指出要“留住更多具有歷史價值的老字號、老物件、老手藝、老劇目……合理布局非物質文化遺產傳承空間,為其提供生存、傳播和發展的空間,留住京味兒,留住老北京的鄉愁和記憶。”

北京的老字號林林總總,見証著京城的榮辱興衰,也是細說北京老故事、留住老北京記憶的“梗”。據北京老字號協會統計,北京現有197個老字號會員單位,遍及全市15個區。另據北京非物質文化遺產保護中心(以下簡稱“非遺中心”)統計,全市共有126個國家級非遺代表性項目,273個市級代表性項目,有99位國家級非遺代表性傳承人,246位市級代表性傳承人。其中,北京老字號國家級非物質文化遺產名錄共有35項,北京老字號市級非物質文化遺產名錄共有20項。

北京青年報記者梳理北京老字號國家級(市級)非遺目錄名單看到,老字號非遺中大概分為餐飲類、工藝制作類、日常服飾類、中醫藥類四大類,其中尤以餐飲類為盛,包括六必居、東來順、仿膳飯庄等20多項技藝傳承皆在此列﹔工藝制作類則包括手工藝代表景泰藍、弓箭制作類代表聚元號、古字畫裝裱類代表榮寶齋等﹔日常服飾類則有“中國布鞋第一家”內聯升、瑞蚨祥綢布店等﹔中醫藥文化類則包括同仁堂、鶴年堂等等。正可謂衣食住行,無所不包﹔品類之盛,洋洋大觀。

然而,北青報記者近日調查走訪發現,雖然北京非遺老字號傳承發展總體態勢良好,但部分老字號也正面臨嚴峻的“三難”困境。從某種意義上講,如何脫離這種困境走入良性循環,無疑對於整體的老字號非遺講好北京老故事、留住老城記憶意義重大。

“傳承難、表達難、創新難”是如何形成的

傳承、表達、創新,這三個方面既是很多老字號趕超“后浪”的關鍵點,也是使之陷於困境的“堵點”。

第一是工序復雜傳承難。作為蠟果制作技藝的傳承人,70歲的劉秀華是北京目前唯一能夠制作蠟果的手藝人。這些用蠟制作的蘋果、橘子等各類水果,其形狀色澤均與真實水果極為相似,曾是不少老北京人家中的裝飾品、劇組裡的道具、企業單位裡的擺件。

劉秀華介紹說,由於蠟果的制作工序復雜,從制作模具到灌蠟、上色、風干,一個蠟果的完工需要半個月左右時間,且要求制作者有一定美術功底。曾有一些愛好非遺的志願者跟她學習,但24節課學完,“沒一個人願意從事這個行業。”

“我做一個蠟果花半個月時間,售價在150元至180元,這些費力費心的純手工活兒,至少學兩三年才能出徒,而且市場銷路也不穩定。”劉秀華坦言,有人曾經問過她,指著這行吃飯行不行,她搖了搖頭說,“好像也不行,光學徒期間的生活成本就養活不了自己,所以現在沒有人愛學。”

北青報記者發現,非遺老字號傳承人群梯隊斷檔,成為“傳承難”的重要成因。據悉,目前北京市級以上非遺老字號代表性傳承人平均年齡超過60歲,傳承人群整體呈現老齡化趨勢。而在非遺總量佔北京市三分之一的西城區,傳承人平均年齡更是約達65歲,還有不少“非遺”已無傳承人在世,或僅存一人。

第二是不會提煉表達難。很多老字號雖然擁有世代傳承的獨特產品和精湛技藝,但在當今無法用適合的渠道向更多年輕人准確提煉、傳達老字號本身的精神價值,導致部分老字號不敵新網紅,面臨著“表達難”的困境。在採訪中,白酒行業的例子令人難忘。如今江小白、瀘小二等各品牌網紅小酒發展擴散,利用營銷鎖定年輕一代消費群體,配上犀利走心的文案,成功打入年輕人的消費圈。反觀持有蒸餾酒傳統釀造技藝的紅星,以及北京二鍋頭酒傳統釀造技藝代表的牛欄山,則在營銷層面上稍顯遜色……

“酒香也怕巷子深”,據北京非遺中心負責人分析,部分老字號正是因缺乏對其自身文化內涵的深入挖掘與時代闡釋,無法很好地表達出自己獨一無二、人無我有的精彩故事。如何把傳統和現代結合起來,把文化資源轉化為經濟資源,是非遺、老字號必須破解的難題。

第三是產品陳舊創新難。說起刀剪市場,當年的市場格局似乎無人不知:北有王麻子,南有張小泉。而在如今的中國刀剪行業,王麻子這一品牌也顯示出乏力的一面,幾乎淡出主流消費市場。北京商業經濟學會常務副會長賴陽分析,創新不足是個中重要原因。“放眼當下刀剪市場,高中低檔五花八門,衍生出的專業剪刀令人眼花繚亂。如果仍是傳統的剪刀、菜刀等老幾樣兒,顯然對消費者吸引力不足。”

不僅僅是王麻子,不少老字號也都面臨著創新不足的問題,究其根本,也許可以說,老字號經營成功在於“老”,但遇到經營困難有時也在於“老”。如創於1495年、明清兩朝為皇宮配制藥膳的老字號“鶴年堂”,雖有著深厚的文化價值,但現如今自主產品少、銷售網點少、全國覆蓋面窄,其市場空間有待拓寬﹔經營絲綢面料的謙祥益,專營毛紡織品的億兆商場,制帽的馬聚源等,雖為中華文化的“瑰寶”,但因缺乏創新與表達,令年輕消費者難以接近,其文化價值待挖掘。

非遺、老字號怎麼“保”?

如何破解非遺、老字號面臨的“三難”困境?北青報記者注意到,從政府層面近兩年來已經將此作為北京的一大重要課題。在制度安排上,繼2018年出台《關於推動北京老字號傳承發展的意見》后,2019年6月又正式實施了《北京市非物質文化遺產條例》,為非遺老字號的保護傳承工作提供了更堅實的法律依據。特別是根據《北京市非物質文化遺產保護專項資金管理辦法》,非遺中心配合市文旅局,對老字號市級非遺代表性傳承人發放傳習補貼,每人每年2萬元,補助其開展傳習活動。

這2萬元,傳承人們都怎麼花?都一處第八代傳承人吳華俠告訴北青報記者,這2萬元她花在兩部分:一部分是帶20多位同事定期出去考察同業﹔另一部分則用於買用具和新食材,研發新品。吳華俠和同事們遠的地方去過面食居多的山西、內蒙古,頻繁的時候基本一月一次,忙的時候也保証一季度出去轉一次。

74歲的月盛齋非遺傳承人滿運來,則將這筆補助用於購買關於飲食文化、食品科技、非遺傳承等方面的學習資料,對標其他地區老字號考察參觀,以及購買新的設備和原輔料,進行產品開發。護國寺小吃傳承人李秀雲,每年則將這筆經費用於平常各項非遺體驗活動上……

除了搭上政策的“快車”之外,一些有危機感的老字號也開始嘗試各種“自保”的辦法。北青報記者注意到,很多家自保的辦法主要集中在學習新技藝、開拓新銷售渠道。

去年6月16日到7月5日,北京宮毯——北京華方地毯藝術有限公司的三位年輕人,第一次走進北京市非物質文化遺產傳承人群研修班(北京老字號專題)。專門從事宮毯圖案設計的“95后”趙雪鬆說:“脫產學習了20天,第一次和各行各業的非遺傳承人一起上課、研討,中國非遺技藝不僅讓我佩服,更給了我啟發,包括讓我從北京燈彩的圖案與光影的交融中找到了靈感,打算用到今后宮毯圖樣的設計中。”

此外,月盛齋增加了麻辣口味適應80后90后消費群體的口舌快感﹔全聚德推出一人烤鴨套餐迎合快餐速食節奏﹔133歲的吳裕泰大膽嘗試直播帶貨5分鐘銷售破200萬元﹔馬凱餐廳“復活”了紅煨甲魚裙爪等“失傳”老菜,在選料、用工、盤式等方面又有突破﹔絹人傳承人馬燕平也在今年疫情期間組織了30人微信線上傳承班……在採訪中,北青報記者欣喜地看到,上述這些老字號都在各自的領域不同程度地“試水”,就像一艘古老的航船,雖然在市場大潮中還有些跌跌撞撞,但是憑借自己多年的底蘊,抵達屬於自己的“藍海”錢景可期。

五年內認定100名“老字號工匠”

傳承人是老字號立足的根基,這一隊伍的建設,也是破解非遺老字號“傳承難”的重要抓手。去年,由市商務局、市人才工作局、市人力社保局、市文化和旅游局指導,北京老字號協會組織實施的北京老字號工匠評選工作,確定了首批20名北京老字號工匠。

這20名工匠均為國家級、市級非遺傳承人或國家級、市級非遺項目集體傳承代表,如北京二鍋頭酒釀造技藝的國家級傳承人高景炎,月盛齋醬燒牛羊肉制作技藝的國家級傳承人滿運來等,均為行業內的先進代表。特別是都一處打工妹吳華俠,經過艱苦努力成長為代表性傳承人、北京老字號工匠,見証了非遺老字號對現代學徒制人才培養模式的成功探索。

據北京老字號協會會長陳文介紹,老字號工匠認定工作將會是一個系統工程。根據《關於推動北京老字號傳承發展的意見》要求,五年內全市將認定100名北京老字號工匠。屆時“工匠”們那風箏戲法、鬃人燈彩、宮毯織造等絕活絕技將真正展示出老北京的故事和老城的記憶。文/本報記者 林艷 李佳

案例

一位非遺老字號傳人的自我涅槃

“北京60歲以上的老人,幾乎都知道我們的缸爐。”已經有500多年傳承的聚慶齋第十八代傳人、在平谷土生土長的馬換榮說,作為一家生產京式傳統糕點的非遺老字號,現如今的聚慶齋還保留著最傳統、最特色的糕點——缸爐的工藝。

高高的正六邊形,數個連成一盤。吃的時候,順列紋掰開,每塊都有六角毛邊,口感低糖少油,原料簡單營養,面粉、雞蛋、二貢糖,嘗一口甜香裡還有老面肥的味兒……這就是傳承了幾百年工藝的缸爐,然而現如今在北京卻一“尊”難求。

“前些天一位先生從天通苑,先是趕到了石景山,然后又導航到了平谷,他開著摩托車,一路騎到了我們平谷開發區的新廠裡,就為了買尊缸爐。他說他家爺爺八十多歲了,就要這口兒,在北京找半年都沒找著。”說起現如今的缸爐市場,馬換榮想起了這件最近才發生的事,“我很感動,當時我手邊隻有兩包了,也沒算他錢,9小塊、9尊缸爐都給他了……”

為何一尊缸爐如此難尋?馬換榮甚是感慨,她解釋說,“雖然聚慶齋歷史上很火,但現在已經很少有店了。”北京青年報記者了解到,馬換榮在平谷辦了兩家工廠,還生產著聚慶齋的缸爐等傳統糕點,但是受市場沖擊,去年最后一家位於平谷的門店撤店了,而馬換榮原計劃今年5月重新開張恢復的老字號“悖悖店”,也受疫情影響耽擱了,“最多的時候我在平谷開了5家店,原來我師傅在石景山也有一家店,但面臨拆遷,也沒了。”

歷史鼎盛時期有著200多家門店,從最初開在大柵欄、前門,再到海澱善緣橋,又規劃到平谷,直至去年最后一家門店撤店,作為一家老字號,聚慶齋緣何如此?對此,馬換榮停頓了片刻,“怎麼說呢,在計劃經濟到市場經濟的變遷中,老工藝、純手工,年輕人不願意干了,同時西式糕點對我們的沖擊也很大。”

對於非遺老字號的難點,馬換榮直言:“最難攻破的,就是創新難,既要保留最原始最正宗的工藝,又要做出創新和改變,這實際上是一種矛盾。”

老字號創新為何如此之難?馬換榮以缸爐為例,她解釋說,“我們祖祖輩輩都是按這個手藝做的,可是它適應的人卻已經是過去的那代人了,現在的消費早已更新換代,年輕人的口味也都變了,他們愛吃很香很甜很奶油的東西,如果完全為了適應市場改變傳統口味,那就不叫老字號了。所以傳統的缸爐我還得要保留,但又必須在這個基礎上做出新的東西來,才能迎合市場。”

“其實就是升級版如何讓老字號重新煥發活力的問題,這是很難的。”馬換榮又想起了天通苑那位繞了大半個北京來買缸爐的先生,“我后來收到了他的反饋,他說老爺爺很感動,還是那個味兒,但還是提了點意見,覺得桂花是不是少了點兒,口感有些說不出的變化。我解釋說,因為產品更新換代了,又加入了藥食同源的產品和糖綜合起來,這樣對女性內分泌好……”在馬換榮看來,這就是老字號最難攻克的一個難關——如何既能保住老的東西,又能做出新意迎合市場。

雖然傳承面臨著重重困難,但馬換榮卻說自己從不擔心這一老字號會失傳,她自身也在做著各式各樣的努力與嘗試。

她的努力,包括用傳統的工藝、在缸爐原有材料的基礎上加入新的餡料,結合平谷當地特色,做成“壽桃缸爐”,2016年被評為“北京禮物”稱號。“裡面的皮不換,仍用缸爐皮,但結合平谷馬上就要舉辦的世界性休閑大會,以及我們的平谷大桃,我想把缸爐做成一種休閑產品,就像台灣的鳳梨酥,來自各地的朋友可以帶走做伴手禮,它能代表地方的特色文化。”馬換榮說自己逐漸悟出一點老字號創新的道理,“傳統工藝、現代原料、結合當地特色,一定會受歡迎。”

她的嘗試,也包括2016年春節讓聚慶齋重回北京城區,從初二到初五在廠甸廟會連著“擺攤”,而短短幾天時間,聚慶齋的缸爐和自來紅賣了15萬,相當於原本店裡兩三個月的營業額。這樣的人氣,也再次証明這一老字號還是能拉回無數老北京人的記憶,“有些老人看到我們的攤,眼淚汪汪的,感到既親切又驚訝,第一天去,第二天還去……”媒體報道中也驚呼,“絕跡三十年宮廷餑餑‘缸爐’重現北京廟會。”

馬換榮說,雖然已經做了不少努力和新的嘗試,但是缸爐的文化內涵還有太多可以挖掘,“缸爐歷史上俗稱月子餅,其實是產婦的專項產品,過去清宮裡娘娘會吃這個。可是大家已經不知道這樣的故事了,所以我要爭取把這樣的老故事重新講起來。”

雖然最后一個門店已經撤店,但是馬換榮仍在平谷保有兩個聚慶齋的生產工廠,並正在為下一步餑餑鋪的重啟作准備。她堅信,“不管規劃我們到哪兒,都可以傳承。隻要歷史在、記憶在、產品在,非遺老字號就不會斷。”

文/本報記者 林艷