人民网北京9月25日电(池梦蕊)今年7月底,东四南、北大街全面启动了环境整治提升工作,违建拆除工作,不仅为居民腾退出通行空间、消除安全隐患,还在拆违中拆出了老牌匾、老建筑。

采取保护性修缮 展现老牌匾

凹刻着“古玩店”“大吉祥”等字样的牌匾在东四南大街46号露出真容,在整治之前,建筑外立面经过一次次装修提升,早已看不出建筑原貌。“拆除后发现建筑二层是老砖,一层的老砖在以前的装修中被换成了新面砖,我们打算按照老砖的形式将一层重新修复,并将牌匾保留下来。”东四段驻场设计师孙书同说 。

东四南大街46号“大吉祥”古玩店,民国时期牌匾露真容。

经过这次整治,意外发现了许多颇具时代印记的老建筑和老牌匾,初步统计达7处,设计师在60年代和90年代老照片资料上,分别找到了这些店铺的“原貌”。“东四南杂粮店”、“永明油漆店”、“燕陶日用杂品商店”等颇具上世纪风格的牌匾在新时代重新展现在东四南大街上。

东四南大街60号“东四南杂粮店”牌匾。

除此之外,还有时间更早的传统建筑,东四南大街108-3-4-5号是其中最令人惊喜的一处,“拆开外包的广告牌匾之后,发现里面竟然是一处传统风貌建筑,体量很大,冰盘檐和油饰彩绘形象留存还比较完整”朝阳门段驻场设计师杨婧介绍说,“与60年代老照片基本一致,但有一部分木结构柱已经糟朽了,打算采用墩接的方式对其进行修复,必须拆下来修复的构件都会进行一一编号,有专门的场地存放。”其余3处小体量的老建筑都采取保护性修缮的方式,在保障结构安全性的同时修旧如旧。

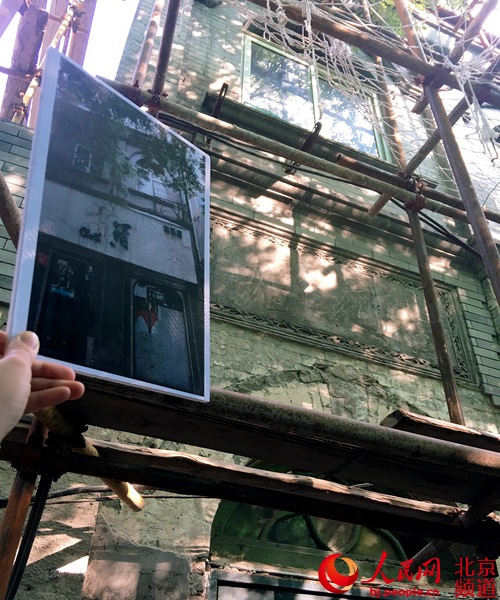

大街的老建筑修缮除了保护性修缮外,还采取了恢复性修建。东四北大街499号被周边居民称为”东四二条风水楼”,是清朝末年的建筑。因为建筑风格独特,俗称“民国楼”。设计师们经过研究,认为这座典型的民国建筑反映了清朝末年我国受西洋文化的影响,既有中式结构骨架、也有外来文化特征,是中西文化融合的产物。可惜曾经的中式屋顶,现在已不复存在。东四段驻场设计师孙书同介绍:“我们在查找资料的时候找到了一张建筑原貌的绘画,此次我们主要参考历史资料,恢复损坏的侧墙和台阶,同时拆除外包和违规牌匾,将门窗按照原来的样子进行修缮。”

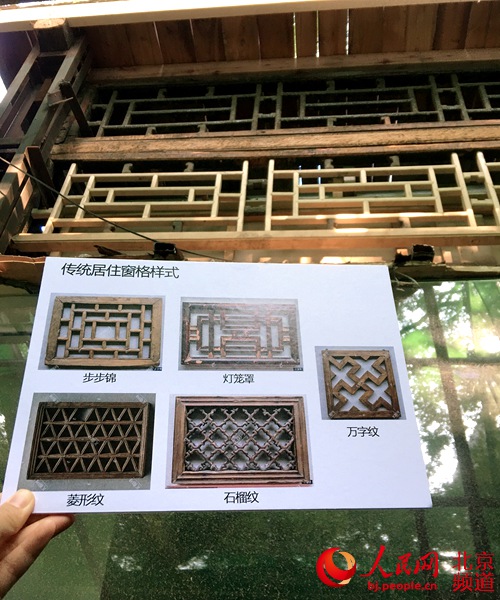

东四南大街90号清代建筑,露出步步锦样式老窗棂。

随着工程的推进,东四北大街北新桥段已根据设计方案对建筑立面开展提升,针对门窗和牌匾,设计师们为居民、商户提供“菜单式”选择,门窗的类型有步步锦、灯笼心、龟背锦等,设计颜色有黑红净、红抹绿、木色等,包括了传统、民国、新中式、现代四种风格,组合起来可达48种方案供居民选择。

东四南大街94号拆除建筑外包,展现原有店铺店招“永明油漆商店”,借助影像资料,推测是上个世纪80、90年代保存较为完整的店招。

根据设计方案,整条街不会统一恢复到某一历史时期建筑物风貌,而是根据建筑现状“一屋一策”开展设计。例如,东四十三条口90号将根据60年代老照片还原成民国时期的风貌、东四北大街398号则根据现状和60年代、90年代老照片进行恢复性修建等。

违建被拆 将变身公共绿地

东四南、北大街相较于雍和宫大街,商业占比高,商户私自搭建的违建较多。本次东四南北大街整治提升工程,将总计拆除违法建设10000余平方米。通过拆除外扩违法建设,还路于民、增加公共绿地空间。

东四北大街62号原是一家电动车专卖店,店主将原先房屋多加建了237平方米,违建包含两部分,其中一层是外扩87平方米砖混结构的临时建筑用于经营,二层则是150平方米的轻体彩钢结构的违建用来存放电池,存在安全隐患。该处拆违工作共出动50余位作业工人,拆除违建237平方米。工程首先从轻体彩钢结构的二层开始,为了防止机械切割引燃彩钢板内层填充物,工人们只能手工拆除,共持续了10天时间。随后,外扩的87平方米违建也被拆除,施工方还为原房屋重新做了保温和防水。据了解,外扩拆除留下的空地将会设计成一处公共绿地,为居民们提供一个环境宜人、休憩的公共空间。

东四北大街376号是本次工程中拆除外扩违建较大的工程,此次将拆除385㎡。改造前,这处建筑外凸红线4米多,挤占了本已局促的行人通行空间。为实现大街全线3米以上的有效通行宽度,消除人行道通行瓶颈点,东四街道工作组及城管反复与业主单位沟通协商十余次,将这处大型违法建设进行拆除。通过拆违复绿,不仅消除了通行瓶颈点,并且未来将增设口袋绿地与座椅,为居民、行人提供休憩休闲的空间,让东四南北大街重新回归以人为本的绿色畅街。

此外,东四南大街也在加快推进拆违力度,近日,对同福夹道8号院南院临街的违法建设进行了拆除。据了解,此处违建是一个约30平方米的内置二层,南院临街的消防通道被用来经营超市,将消防通道全被堵死,导致居民无法正常通行,存在安全隐患。拆除后,曾经的消防通道被重新开启。

在拆违过程中,为了防止扬尘污染,东四南、北大街全线设置了喷淋设施,在围挡外部配备小型炮雾机,并定期洒水,保持地面湿度,确保无扬尘。白天产生的建筑渣土集中存放,及时苫盖,统一夜间清运到消纳场所。

改变施工手法 保护老排水沟

在拆除东四北大街16号至28号装饰外包并打算进行立面提升过程中,施工方发现了一段排水沟。“由于沟盖板的石板纹路较厚,规模和尺寸比较像以前的老物件。而且听附近一位老爷子说在他小时候排水沟就一直存在,所以我们就请来东城区文委的工作人员鉴定一下。”北新桥段驻场设计师鲁坤说。经过东城文委的查看后,确定排水沟的建造时间为民国时期。

确定了排水沟的年份,那排水沟是否还在使用中?北京排污集团提供的污水管网图记录着排水沟的路线图以及使用段。有三段排水沟紧贴着大街两边建筑基础,考虑到部分排水沟还在使用,不能进行填埋等简单处理,于是东四南、北大街将原计划采用的“贴砌”手法,临时改变为“贴片”手法。如东四北大街16-28号、79-83号、88号采用“老砖贴片”手法。“在施工中‘贴砌’手法,原基础要达到0.8m才可以进行贴砌,我们使用4公分厚的老砖切片后,不需要做基础,也能达到设计效果要求,同时还不会破坏排水沟。”鲁坤介绍。虽然排水沟隐藏在地下,但它的存在见证着大街的历史变迁。

修缮充分利用、展示老物件

在整治过程中,施工方比较重视建筑构建的保护与利用,拆下来的老砖、老物料,在保证安全的前提下再利用,提高老物料的利用率。

东四北大街123号是一处民居,原先房屋的老垛已经开裂,无法继续使用,需要进行挑顶修缮。但在施工当中,设计师发现一根柱子依然保存较好,可以继续使用。为了更好的保存原房屋风貌,便在修缮过程中将其保留,这样新梁架在老柱上,新旧结合,物尽其用。

在拆除东四北大街137号台阶时,施工方发现台阶后面藏有三块旧时民居的台明。“这也是老物件,需要保留。”鲁坤说,“我们将会把这三块老的台明石重新露出来。”

东四南、北大街上的部分台阶存在侵占人行通道空间的问题,针对人行空间小于3米的区域,设计将缩小占道台阶,保障通行空间。例如48号人行道宽度仅2.4m,设计采取台阶内退手法,将道路通行空间还给路人。

9月中下旬,环境整治提升工作将启动公共空间改造,包含了公共空间品质提升、道路交通优化、“多杆合一”、通信线缆及附属设施改造、电力墙地箱美化、电力箱变三化(张自忠路以北)、燃气调压箱迁改、电力线缆入地整治、井盖隐形美化等工程。整体提升工程力争年底前完工,东四南、北大街将成为真正的“文风京韵,大市银街”。