書香浸古建 激活城市文化記憶

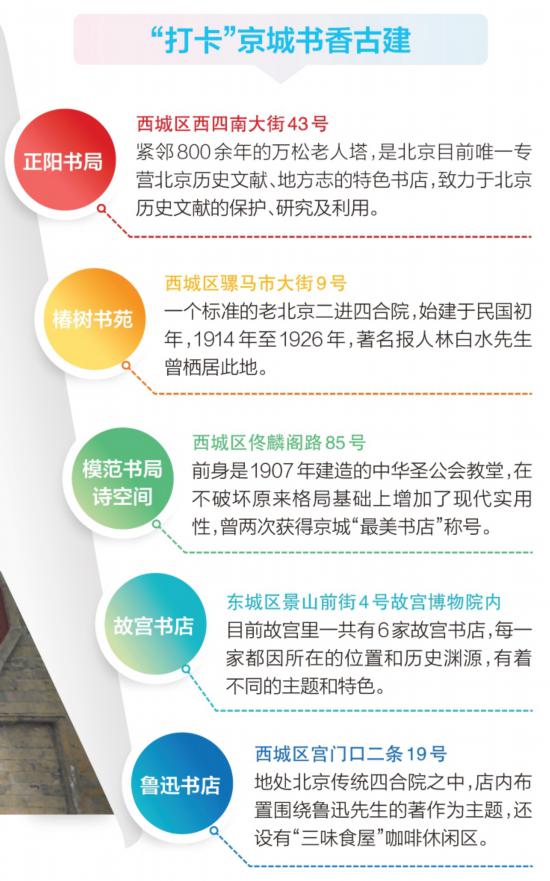

北京,全國書店最多的城市,擁有超過2100家實體書店,還有6000多家大大小小的公共圖書館。你可以在很多地方找到書的痕跡,街側、商場、校園、社區,以及得以活化利用的文物建筑。

這些承載著深厚歷史底蘊的古老空間,曾經由於種種原因,或沉寂,或消失。而如今,在北京市委市政府的努力下,它們帶著城市的風韻和時間的烙印,重新向公眾開放。其中一部分與書香京城建設相結合,由書店和圖書館進駐,提供專業的公共文化服務,同時探索文物建筑合理利用和開放管理的可能。

於是人們有機會在800多年前修筑的古塔下品讀北京風貌,在名人故居中閱讀休憩,在木構架的樓體中感受古舊書籍的魅力。書香的浸潤,令文物建筑再度煥發生機,也激活了古都的文化記憶。

圖為正陽書局進駐萬鬆老人塔院落后,以城市公共閱讀空間的形式免費對市民開放(資料照片)。本報記者 孫戉攝

古建迎來最契合的來客

走過北京西四南大街,人們很難忽視那座挺拔庄嚴的萬鬆老人塔和環繞它的小院。這處始建於元代的古物,如今是全國重點文物保護單位。

但很長一段時間,塔院外大門始終緊閉。十多年前,北京人崔勇也常常路過這裡。他曾在不少歷史文獻中見過古塔,但每次經過,也都隻能隔著院門瞧上一眼。

北京是世界著名古都,豐富的歷史文化遺產是一張金名片,傳承保護好這份寶貴的歷史文化遺產是首都的職責。文物安全如何得到保障、文物如何被合理利用、又該如何依托文物資源講好中國故事,是新時代新任務提出的新要求。

事實上,早在2014年,北京就開始對文物活化利用進行探索,並引入社會力量參與其中。

恰在那一年,書香中國·北京閱讀季提出了“閱讀空間”概念——既能為市民讀書學習提供優美的場所,也能為閱讀活動落地基層提供保障。

書店進駐古建成了水到渠成的事,將文物保護與實體書店結合起來的初次嘗試,就這樣開始了。

憑借出色的運營方案,2009年成立的正陽書局中標了萬鬆老人塔活化利用項目。這家書店致力於北京歷史文獻保護開發及利用,初衷便是構建完整的“北京學”知識體系,讓更多的人了解繼而熱愛並保護這座城市,保護好北京歷史文化遺產這張金名片。

2014年4月23日是個特殊的日子。這天是世界讀書日,也是正陽書局入駐萬鬆老人塔院的時間。從這天起,這座古朴院落作為西城區第一個特色閱讀空間向社會免費開放,而正陽書局的創辦人,正是崔勇。

時隔近10年,崔勇還記得第一次踏入小院的心情:“很榮幸能夠先睹為快,但更多的是對塵封多年的歷史遺存文物的敬畏之心。”作為首個社會力量參與文物活化的參與者,崔勇希望憑著自己對北京歷史文化的熱情,用自己的努力,讓老百姓更加了解北京的歷史文化。

除了古塔,正陽書局還陳列著上萬冊與北京有關的藏書。從影像到地圖、從檔案到古籍,回溯過往3000多年,從不同時期、視野,更加深入系統地介紹北京,如同一個窗口,呈現這座歷史文化名城滋養的燦爛文化,以實業之名參與文物保護事業。

書店開張后,一些已經搬走的老街坊,特意過來看看這個新的文化地標。在他們眼中,小院終於找到了最契合的來客。

名人故居變身百姓書苑

在北京,讓古建重煥生機案例還有很多,椿樹書苑代表著另外一種范式。它開在2008年復建的林白水故居中,是西城區文物保護單位。2018年,這裡作為椿樹街道公共圖書館、特色閱讀空間和林白水烈士紀念館向公眾開放。2021年,西城區益聯社區事務中心負責人張明磊接手了這家書苑。

接手后,張明磊和同事們做的第一件事,就是把雜物全部清空,又重新設計了室內軟裝,將開裂的窗台和橫梁修繕一新。小院曾經的主人林白水活躍於民國時期,為此,他們特意循著歷史場景,找來墨綠色的絲絨桌布和帶著綠色玻璃燈罩的台燈,裝飾著閱讀室中央橫著的兩張長桌,擺滿文學、歷史等書籍的書架將它們圍住,讀者步入其中,都會不自覺地放輕腳步、壓低聲音,投入書的世界。

小院被修葺一新,廣受居民稱贊。兩年多來,這裡開放了全市首個“黨建書房”,陸續設立了人大代表之家和街道新時代文明實踐基地,定期舉辦觀影、講座、閱讀推廣等公益活動,響應“全民閱讀”的倡議,讓大家愛上閱讀。更重要的是,為附近居民提供了一隅安靜閱讀的角落。

這裡最晚營業到21點,然而直到閉館,仍有不少人落座閱讀,日均客流量達三四十人。有的人特意下班之后過來學習,有的人幾乎每天都在,周圍是書頁摩擦的沙沙聲,窗外偶爾傳來幾聲鳥啼,這讓張明磊覺得,這份努力如此有意義。“我們要為來客提供更優質的服務,讓大家在這個環境裡更加舒心,愛上閱讀。”

2022年10月,北京市提出,要構建以公共圖書館、綜合書城、主題(專業)書店、社區書店等為支撐的十五分鐘現代公共閱讀服務體系,打通公共文化服務最后一公裡,不斷滿足人們豐富多樣的閱讀需求。

“文物+”裡探索新機遇

寒來暑往,文物建筑見証著時代與行業的變遷。

10年前,實體書店並不好過,一大批赫赫有名的書店接連倒閉。但隨著北京市持續深入推進新時代書香京城建設,實體書店行業也漸漸回暖,並試圖確立自身的定位。

由於政府免去了書店的房租,正陽書局節省下來的資金幾乎全部用在升級轉型——並非向“書店+咖啡”“書店+輕餐飲”等“書店+”模式轉型,而是始終在文化產業守正創新,不斷考慮如何在北京歷史文化內容上進行深耕和升級轉型。

立足於此,崔勇的心中還有太多想做的事情。

2018年,他開始涉足出版業,至今已發行十幾種圖書,有的書獲得了北京市精品文化工程重點項目,有的書在各大電商平台銷量領先。這些書的作者中,有海內外的學者,有關注北京歷史文化的愛好者,還有相當一部分是正陽書局的讀者。他們的主題無一例外,都是關於北京城市文化的研究和記憶。

崔勇還將部分作品翻譯成多國語言出版,讓更多國際友人了解北京,讀懂這座城市的內涵。他還邀請北京各所高校的留學生來到書局做志願者,讓他們更深入地探索、服務這座城市,充分發揮他們的語言優勢,一起講好北京故事。

除了以實體書店的形式,正陽書局還會以展覽和新媒體等不同方式來呈現北京歷史文化。

“這些年我們收集了很多北京城市中軸線珍貴的歷史影像,不方便開架閱覽,但我們會用科技手段打破文物空間的內容承載壁壘,讓大家在有限的空間內欣賞更多更豐富、更有價值的內容,為文物的活化賦能。”崔勇介紹。

崔勇的種種做法與北京市委市政府出台的《北京市“十四五”時期文物博物館事業發展規劃》十分契合。文件提到要讓“文物+”這篇大文章效果彰顯,特別是深入挖掘、闡釋文物價值,推出一批影響力大、傳播力廣的北京文物主題出版物﹔創新文物價值傳播推廣方式,充分利用數字技術和新媒體,注重全過程和全媒體傳播……

在正陽書局這裡,這些正逐步推進落地。

有時,崔勇也會跟外國游客交流,他們常常帶著驚訝的語氣,感嘆竟然會有這麼多關於一座城市的書。“這也是我們非常自豪的。”崔勇說:“北京不僅有豐富的包括古代建筑在內的歷史文化遺產,還有最豐富、數量最龐大的城市記憶,這是國內外其他城市都不具備的。我會力所能及地通過數字化、出版、展覽等方式,和大家分享。”(左琳 陳雪穩)

白塔寺“出圈”

阜成門內大街的兩側,北京城古今交織。高樓大廈鱗次櫛比,是人流、車流密集奔往的地方,而另一邊,低矮平房建筑層疊,唯有白塔巍然屹立,塔尖直入青空。

這座建於1279年的元代白塔,是國內現存年代最早、規模最大的藏傳佛教佛塔,也是元代大都城唯一完整的遺存和標志性建筑。因塔體皆白,俗稱白塔。1961年,妙應寺白塔被列為我國第一批全國重點文物保護單位。

由於北京市的高度重視,已有740余年歷史的白塔作為北京老城的重要歷史見証,其所在的阜成門內大街被列為北京老城25片歷史文化保護區之一。

如今,這座通體雪白的妙應寺白塔,成了北京城最古老的建筑地標,也成了北京城市記憶的重要部分。

白塔寺藥店降層、原官園花鳥魚虫市場改造、阜內北街環境整治、阜內大街整理復興計劃一期工程……這些年來,白塔寺街區也成為北京老城保護與街區治理的一個縮影。

“這兒什麼都有,有御河、有故宮的角樓、有景山、有北海、有白塔、有金鰲玉蝀橋、有團城、有紅牆、有圖書館、有大號的石獅子,多美,多漂亮。”如今,老舍筆下的阜內大街,與白塔一同成為了老北京的地標,是人們觀賞和打卡的重要場所。

在不同的打卡攻略裡,大家分享著拍攝白塔寺的機位,正門、仰拍、東夾道、宮門口東岔、咖啡館露台,能看見白塔的歲月痕跡,也能捕捉到帶著京味兒的市井生機。

文創產品也在“盤活”白塔寺。游客朱之文擠在結賬的隊伍裡,手裡拿著一個“香泥白塔”,這是以妙應寺白塔為原型等比例縮微的香薰產品。一旁的解說員把設計靈感告訴了他,這和歷史記載的妙應寺白塔選址一事有關。“因罹兵火,每於靜夜屢放神光”,忽必烈命人“俾開舊塔,地宮果有香泥小塔,內貯銅瓶,香水盈滿,舍利堅圓”,最終決定在遼代永安寺塔原址上建造一座新的白塔。朱之文邊聽,邊拿在手裡拍照,“我愛的不是文創,而是歷史故事。”

白塔寺管理處宣教部主任康蕾說,近幾年,白塔寺的文創產品也“出圈”了,不少游客慕名而來,好幾款文創產品長期處於脫銷狀態。

由於白塔寺的火熱,一些人覓得了商機。

秦一行是耀咖啡的老板,他很早就發現了這一北京打卡地標,看著一旁的胡同建設得越來越整潔干淨,漸漸萌生了在附近開咖啡店的念頭。這家咖啡店有兩層,二層能觀賞白塔,如今這家胡同口的咖啡店,推出了不少和白塔寺相關的產品,已經是網紅打卡地之一。朱寶蘭也在家裡開辟了一間小屋子作為茶室,二樓的小天台則免費給游客觀賞白塔。

周末到來,人們又來白塔寺打卡,快門聲不斷響起。紅牆邊的人們有秩序地排著隊,等待著拍照留念。附近的咖啡館、茶室座無虛席。 (汪暢)

北京市文物局文物保護處原處長王玉偉:

北京古建保護走在全國前列

作為歷史文化名城,北京不僅擁有世界上規模最大、保存最完好的古代皇家建筑群,還擁有數量巨大的各類古建。據第三次全國文物普查成果,全國共登記不可移動文物766722處(不包括港澳台地區),其中北京市有3840處。

據北京市文物局介紹,最近五年,北京市累計投入文物保護資金近百億元,相繼實施幾百項文物修繕和環境整治工程,對近百處文物進行保護性騰退,文物保護狀況得到明顯改善。文物保護質量監督管理系統上線運行,大運河、長城、故宮、頤和園、十三陵、天壇、周口店北京人遺址7處世界文化遺產保護管理和展示水平不斷提升,全市擁有全國重點文物保護單位數量增加至135處。北京市圓滿完成了第一次全國可移動文物普查,登錄國有可移動文物501萬件(套),新發現、新認定文物藏品總數160萬件(套),均位居全國第一。

記者:關於古代建筑,北京有哪些特色或者獨特優勢?

王玉偉:第一是規模大,建筑等級高,北京文物建筑總面積位於全國前列﹔第二是皇家建筑多,王府官式建筑比較多,晚期的主要集中在北京地區,例如恭王府和皇家園林等﹔第三是北京目前有七處世界文化遺產,也是目前世界文化遺產最集中的城市之一﹔第四是北京擁有保護狀況最好、最完整的古建,相關人員花了很多人力物力在上面﹔第五從管理上面來說,北京古建保護一直不斷進步。

記者:這些年,北京市文物保護的重點有何變化?

王玉偉:北京市政府對文物保護的力度一直在不斷加大。從2000年開始,每年由市財政撥款1.1億元,用3年的時間使北京市文物的險情全部得到緩解。2003年,北京市又啟動“人文奧運文物保護計劃”,大批的古建筑因此得到修繕。隨后,北京市又實施中遠期保護計劃,古建保護進入了良性循環。近十年來,北京市文物保護的體制不斷完善,保護重心逐漸從“搶救性保護”向“預防性保護”轉變。

記者:在古建的保護與利用方面,需要注意哪些問題?

王玉偉:以保護為前提,可以適度利用。在文化保護與利用方面,要把握好度,要以保護為前提,宣傳教育為主要目的,要防止不利於文物保護的過度利用。文物保護要“不改變原狀”,不僅要保護建筑本體,還要保護建筑承載的文化內涵和營造方式。我們保護文物有兩個目的,一是保護精神財富,就像長城象征一種精神力量,能起到凝聚力的作用﹔二是中國獨有的傳統營造技藝也需要傳承,不能喪失。此外,保護思路也要打開,古建周圍的歷史環境也要進行保護。例如,游客去頤和園,除了看建筑和文物,也會欣賞優美的環境。(吳採倩 金芷怡)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量