本報訊(記者 武文娟)昨日上午,位於北京城市副中心的路縣故城遺址保護展示工程正式開工建設。建成后,這裡將成為路縣故城遺址乃至副中心的考古科研、保護、教育及展示中心,成為保護通州歷史的“雛形”、文脈延續的“活化石”,也將發揮路縣故城遺址在文化、交通和經濟上的傳承作用和紐帶地位,體現出通州歷史發展和演變的重要意義和價值。

路縣故城遺址是在2016年城市副中心建設前期考古勘探時發現的西漢遺址,已獲評“2016年度全國十大考古新發現”,是北京城市副中心文化遺產保護與傳承體系的重要組成部分。遺址位於北京城市副中心行政辦公區西北,運潮減河南岸,京秦鐵路東側,距北京市中心約25公裡。

據專家介紹,該遺址的延續時間長,根據考古發掘結果,勘探該區域內的地層堆積自上而下主要可分為擾土層四層、明清文化層、唐遼金文化層和漢代文化層,各層出土有相應時期的遺跡和遺物。其中,漢代遺存最為豐富,包括城牆基址、道路、城壕、溝渠、房址、灶、灰坑等。遺址周邊歷年來曾發現眾多墓葬,在整體空間上以城址為核心分布,年代從戰國一直延續至明清時期,與該城址始筑、使用和廢棄時代息息相關。

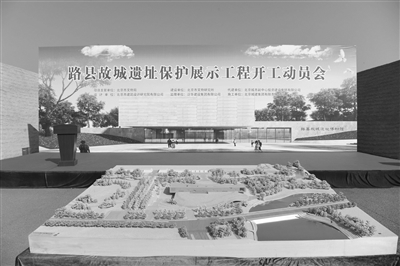

北青報記者昨日在現場看到,一座完整的沙盤模型上,綠樹環繞、曲徑通幽,形成遺址與博物館交相輝映的格局。據介紹,路縣故城遺址保護展示工程總建筑規模約1.8萬平方米(其中地上建筑面積約0.85萬平方米),建筑高度12米。工程融展覽展示、文物保護、科學研究、社會教育四大基本功能為一體,整合搭建博物館展示、考古研究、文物保護、文化遺產保護傳承等學科平台。現場負責人介紹,路縣故城遺址公園及保護展示工程將打造成為北京考古遺址公園的典范、北京城市副中心和大運河文化帶上的一顆璀璨文化明珠,成為全體市民共享的文化客廳。

路縣故城遺址是目前所知通州地區最早的古代城址。專家介紹,這裡發掘了路縣故城遺址城內主干道、南城壕東段和東城牆北段等遺跡,建構起城址的主體框架,了解了城址時代和形制等基本問題。可初步明確路縣故城遺址的基本結構為城牆和城壕組成城址本體。為配合基本建設,文物部門先后在城外西南部和南部的遺址區內發掘了2.5萬余平方米,發掘了30余座房址、140余口水井、10余座窯址、10余條道路、1000余座灰坑等,掌握了城外遺跡的主要特點。

同時,在城址外北部、東部、東南部和南部,文物部門還發掘了6000余座戰國至明清時期的古代墓葬,明確了墓葬和隨葬器物的演變軌跡。遺址中出土的器物種類主要有陶器、銅器、鐵器、石器、玉器、骨角器等,還有大量瓦當、筒瓦、板瓦、青磚等建筑構件。漢代墓葬中隨葬器物的種類主要有陶器、銅器、鐵器、石器、玉器、骨角器等,以陶器的數量和類型最多,包括鼎、罐、壺、碗、盆、盤、盒、奩、狗、雞、豬、倉、井、灶、燈座、案、耳杯等。銅器有帶鉤、環首刀、錢幣、印章、發簪等﹔石器有石案、石硯等。

攝影/本報記者 黃亮