成功追索回国的文物

11月18日上午,北京青年报记者从国家文物局2020年四季度例行新闻发布会上获悉,今年1月以来,国家文物局与外交、海关等部门合作,在中国驻英国使馆的支持下,历时10个月,将流失英国25年的68件走私文物追索回国。公众可通过国家文物局官网首页中的“25年回家路”专栏,查阅文物高清图片等相关信息。

历时25年

68件文物终于回归祖国

时间回到1995年2月,英国警方在侦破一起国际文物犯罪案件过程中,发现疑似中国文物,经国家文物局鉴定为中方禁止出境文物。当年3月,英警方截获并扣押嫌疑人运抵英国的大量文物,国家文物局派员赴英鉴定,确认为走私中国文物。

文物追索工作随之展开,在国务院统一部署下,多部门共同组成“追索英警方查扣走私中国文物工作小组”。1998年,该案两名主要嫌疑人与国家文物局签署归还文物协议书,3000余件返还文物运回北京;该案另一名嫌疑人与国家文物局达成和解,归还7件文物。但该案中的一名文物购买人拒绝参与协商,涉案文物一直被英警方扣押。

国家文物局始终未放弃追索,长期关注事态进展。时至2020年1月,伦敦大都会警察局联系中国驻英使馆,告知因购买人去向不明,且扣押时间超过追诉期,该批涉案文物被界定为无主物,主动提出希望将这批文物归还中国政府。

基于联合国教科文组织《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》(简称“1970年公约”),国家文物局向英方发出追索函,代表中国政府正式提出返还要求。今年7月29日,中国驻英使馆公使衔参赞于芃带队赴英方仓库清点,国家文物局最终认定追索文物共68件,伦敦大都会警察局同意全部归还。

疫情之下

委托使馆接收、国内点交核实

考虑到疫情因素,国家文物局采取“委托使馆接收、国内点交核实”的文物回运方案,委托专业机构办理出境许可,量身定制包装,协调返程航班,确保文物安全。

10月16日,国家文物局授权中国驻英国使馆,与伦敦大都会警察局进行文物移交,签署文物接收确认书。

10月19日上午,刘晓明大使举行线上文物返还移交仪式,伦敦大都会警察局、英国数字文化媒体和体育部有关负责人出席。当晚,中国驻英国使馆由专人护送文物至伦敦希思罗国际机场,68件文物终于踏上了归国之路。

10月20日下午,这批文物搭乘中国国际航空公司CA938次航班抵达北京首都国际机场。国家文物局组织中国文物交流中心、北京鲁迅博物馆、中国文物信息咨询中心三家直属单位分工协作,连夜完成文物查验并点交入库。

文物器型丰富

品相好、时间跨度大

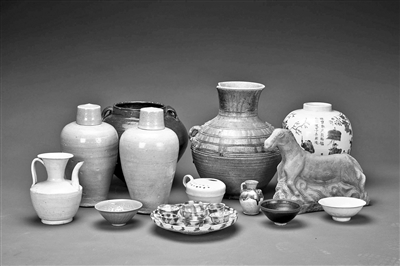

文物抵京后,国家文物局立即组织专家鉴定。国家文物局政策法规司副司长兼文物返还办公室主任邓超介绍说,68件文物中,暂定二级文物3组13件、三级文物30件、一般文物25件,包括瓷器、陶器、石器、铜器等。

这批文物具有怎样的价值和特点?邓超谈道,这批文物一是时间跨度大,从春秋战国一直到清代;二是产地分布广,江西、安徽、福建、河南、陕西、河北、贵州等地均有所见;三是器型丰富,品相较好,精品较多,一些文物具有重要的历史、艺术和科学价值。

北青报记者注意到,这批文物的高清图片,可在国家文物局官网首页的“25年回家路——从英国成功追索68件文物”专栏中查阅。

本组文/本报记者 崔毅飞

摄影/首都博物馆 罗征

亮点

唐三彩七星盘

1套8件的唐三彩七星盘,由承盘、一个大杯和六个小杯组成,盘外壁及杯器身施黄、绿、白等釉,釉色鲜亮,七星盘是唐代现实生活的再现,反映出唐代制陶工艺的高超水平。暂定为二级文物。

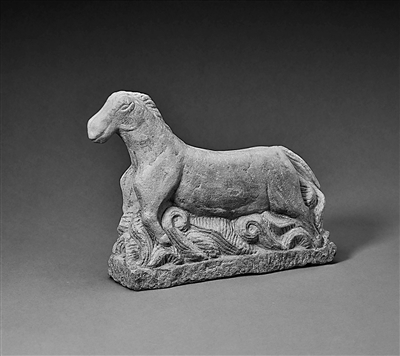

西南地区石雕马

元明时期石雕马,质地为砂岩,文物尺寸为:23×29×8.5(厘米)。对比贵州遵义播州土司墓出土的同类石雕制品、成都蜀王家族墓地类似的出土釉陶,认定其为西南地区所出土的元明时期石雕制品,地域特征明显,非常少见,暂定为二级文物。

青瓷梅瓶

元末明初1组4件青瓷梅瓶,暂定为二级文物。

瓶身27×14.5×14.5(厘米);瓶盖5.5×7.5×7.5厘米,从胎釉及工艺来看,具有极大的一致性,可能出自同一个墓葬,极为难得,归为成组文物。