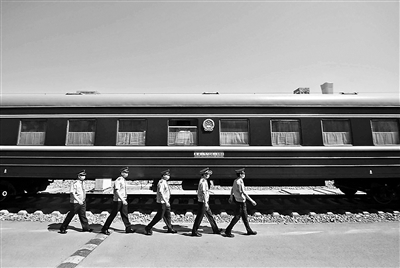

被誉为“中华第一车”的列车K3/4次,北京-乌兰巴托-莫斯科国际列车,将在5月24日迎来开行60年纪念日。昨天,中国铁路北京局集团公司北京客运段国际联运车队老中青三代列车长以及铁粉们齐聚北京车辆段,见证全新整修后的“中华第一车”重新悬挂国徽的庄严一刻。

受疫情影响,目前K3/4次北京-乌兰巴托-莫斯科国际列车暂时处于停运状态,整列火车正在进行全面整修。上午9点,在老中青三代联运人的见证下,工作人员将崭新的国徽重新挂到了整修一新的车厢上。与K3/4次列车同龄的列车长孙国祥今年10月即将退休,离开坚守了36年的“中华第一车”。他告诉北京青年报记者,K3/4次北京-乌兰巴托-莫斯科国际列车是中国铁路开行里程最长的旅客列车,一路要穿行亚欧大陆,跨越中国、蒙古、俄罗斯三个国家,往返运行15636公里,共计13个昼夜。

K3/4次,北京-乌兰巴托-莫斯科国际列车,1959年6月4日开行,初期由苏联铁路提供车辆并担任客运乘务。从1960年5月24日开始,由中国铁路提供车辆北京客运段担当列车乘务任务。60年来,K3/4次共计行程达5000多万公里,相当于环绕地球1200多圈,安全运送来自100多个国家的旅客200万多名,见证、记录了中国、蒙古、俄罗斯三国及其人民之间的来往与友谊。60年来,K3/4次列车上旅客的身份也在不断变化。开行最初乘客以外交官等国家公务人员为主;改革开放初期,外国人开始登上列车;后来中国第一批下海经商的“倒爷”成了列车的主力军。如今,这趟列车已经成为中国旅行团的“网红”列车。

文/本报记者 王薇

内存

K3/4次列车之“最”

“最牛”小号车

新中国成立之初,在编制列车运行图时,列车编号没有字母开头,而是直接采用数字编号。当时1/2次最小号的车次是北京开往长沙的列车。3/4次就是北京-乌兰巴托-莫斯科国际列车。2000年10月21日中国铁路实施第三次大提速后,原列北京至长沙K1/2次列车改为T1/2次。从此,K1/2空缺至今,K3/4次列车就成为中国K字打头编号最小的列车。

最久停站等候3小时

K3/4次行走线路,在中国境内铁路为1435毫米标准铁轨,俄罗斯、蒙古两国为1520毫米宽轨,轨道制式的不同,列车每次到达二连站出入境时,都需要轮库更换转向,所以每次车辆都在二连站停靠长达3个小时左右。

最累乘务员

列车沿途经过蒙古、俄罗斯西伯利亚等特殊气候地带,一年中有8到9个月的采暖期。虽然列车车底几经升级换代,但特殊的运行地理环境使得车辆一直沿用传统的绿皮车体,车厢内没有空调,一趟车一节车厢用煤近6吨,全靠列车员自己烧煤炉,值乘这趟列车非常辛苦。

文/本报记者 王薇 摄影/本报记者 郝羿