“伙伴計劃”打造會館文化百花園

位於前門的石埭會館上演家鄉戲。張維民攝

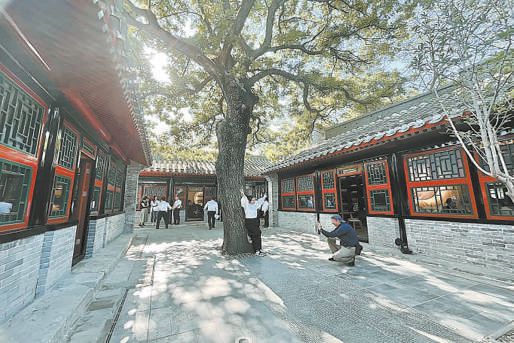

位於前門的韶州會館。本報記者 李瑤攝

本報訊(記者 李瑤)今年9月,石埭會館重新開放。這座400年歷史的會館拂去塵土,唱響池州儺戲的古腔,再現會館“說家鄉話 聽家鄉戲”的生動場景。

近年來,前門多處會館“一館一策”活化利用,內容各有千秋:有的打出“會館有戲”的品牌,有的憑茶文化出了圈,有的變作對外展示窗口,各美其美。

步入大席胡同20號的石埭會館,兩進四合院紅柱灰瓦,院中睡蓮搖曳,墨色書寫的“山水人文”紗幔裝飾飄拂在廊間。

“池州是徽文化發源地之一,池州市石台縣古稱‘石埭’,石埭會館就是明朝石埭先賢創建的。”石埭會館運營負責人錢匯說,會館日常免費開放,定位是池州的對外展示窗口,與池州當地文旅集團聯動,日常舉辦文旅推介、商會座談,展賣當地茶葉、非遺、美食等,“在北京老城有這樣一個展示平台,未來的可能性還很多。”

明清時期的北京城,會館雲集。隨著時代發展,會館漸漸沉寂,也失去了當初的功能。近年來,隨著老城保護不斷深入,讓會館活起來成為重點,2017年以來,臨汾會館變為北京會館文化陳列館,顏料會館因“會館有戲”走紅……前門東區誕生了第一批重生的會館。

去年,東城區創新推出“煥發會館文化活力伙伴計劃”,韶州會館、石埭會館作為第二批活化利用的樣板陸續重開,成為新模式的代表。

“所謂‘伙伴計劃’,就是不同於以往由東城區‘單打獨斗’來修繕、運營,而是鼓勵引導會館原發地參與保護利用。”東城區相關負責人說,例如韶州和石埭兩大會館,東城區分別與廣東省韶關市、安徽省池州市合作,由區屬國企天街集團修繕后,再移交給原發地自主運營。

引入“伙伴”,重開一年的韶州會館已探出新路。東廂房,取名“品茗香房”,踏入其中,茶香飄來。“紅山銀刀”茶品牌負責人李明健正與茶客悠閑品茗。韶關地處南嶺山脈南麓,好山好水成就了一杯好茶。作為在京展示平台,去年會館開放后,韶關市將白茶文化打造成會館品牌之一。“韶關茶葉在我們當地有名,但北京是藍海,所以去年我們帶來幾款產品展示推介試一試,沒想到,通過會館日常的聚會、合作洽談,韶關茶葉小小地出圈了,開拓了銷路,這兩年陸續接單、建立合作。”去年年底,李明健正式成為韶州會館的主理人,以茶為媒,搭建起韶關在京的投資合作平台。

前不久,東城區又迎來了第二批“伙伴計劃”的活力伙伴,“伙伴計劃”的會館空間將拓展到10處。根據藍圖,一個會館文化體驗群落、集萃中華文化的“百花園”將在前門展露芳容。

記者手記

會館活起來呼喚更多“伙伴”

數百年前,赴京的同鄉們在會館說家鄉話、吃家鄉飯、聽家鄉戲,成為古都文化兼容並蓄的生動一景。

數百年后,當會館重生,今人重聚此地,鄉情濃得化不開。“第一次走進會館,摸到老磚老瓦老物件,想到100多年前我們的韶州先賢在此創業、集會,我心裡油然生出一種崇敬和感動。”北上工作20年,韶關人葉少英是韶州會館的常客,“很感謝伙伴計劃,能讓我們擁有一個在北京的家。”去年開館至今,已有五百多位在京同鄉回到韶州會館,敘鄉情、拉家常、談發展、謀合作。

對於會館原發地來說,重新找回了在京的文化橋頭堡。對於會館所在地東城來說,手拉手的“伙伴計劃”,也為文化群落注入了一池春水。相關負責人表示,會館要持續“活起來”,騰退、修繕以及后期運營需要巨大資金投入,無法單純依靠政府財政的“輸血”。原發地的加入,打通了前期修繕投資、后期運營維護、專業人才保障等文物活化利用多個堵點。同時,會館功能得到延續、京地交融更加深入、會館歷史文化譜系更加豐富。

會館如一顆顆星星,散落在老城的胡同中。會館活起來,呼喚更多“伙伴”攜手,恰如繁星閃爍,讓胡同的文化星空更絢爛。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量