“高質量發展調研行”北京主題採訪

全長7.4公裡 我國最長盾構高速公路隧道雙線即將貫通

國產最大直徑盾構機“運河號”接收正在進行時

7月11日上午十時,隨著國產最大直徑盾構機“運河號”刀盤抵達接收井端頭加固區,盾構機順利到達接收井,這標志著北京東六環改造工程東線盾構機即將接收,我國最長盾構高速公路隧道雙線即將貫通,這項國家級創新工程有了突破性進展。

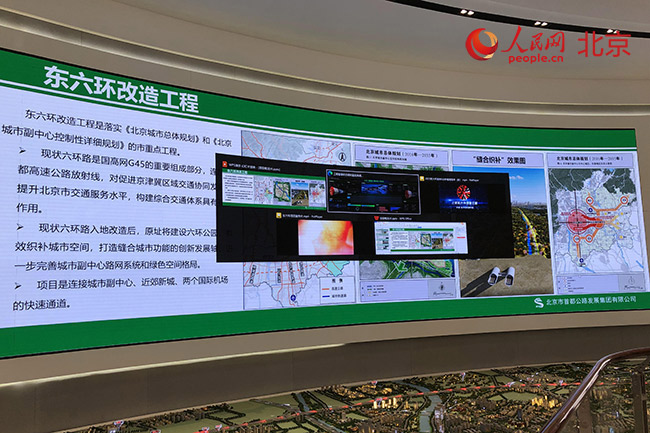

北京東六環改造工程項目展示。人民網記者 鮑聰穎攝

北京東六環改造工程是北京城市副中心“打造縫合城市功能的創新發展軸、有效織補城市空間、解決高速公路分割城市問題”的標志性工程。工程位於北京市副中心核心地帶,集政治性、社會性、經濟性於一體,承載強大的區域功能和民生福祉。

“東六環路相當於城市副中心的中軸線,東西兩側分布著辦公區、商務區、副中心站等重要功能區域。而現狀東六環路交通擁堵、高路基的物理條件,將城市副中心東西兩側一分為二。”據首發建設公司東六環項目處負責人何歷超介紹,東六環改造工程總體工期約48個月,已於2019年11月開工建設,預計2024年12月底具備通車條件。建成后,北京城市副中心12條規劃道路、5條現狀道路將實現東西向貫通,可有效“縫合城市空間”,讓市民工作、生活、交通更加便利。

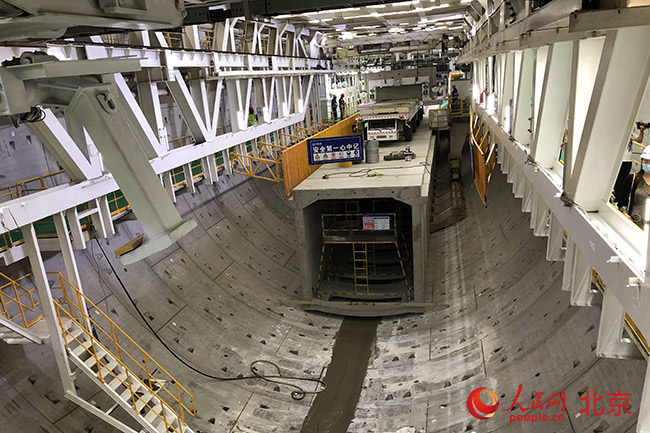

據了解,東六環工程南起京哈高速立交,北至潞苑北大街,路線全長約16公裡,其中盾構段長約7.4公裡,盾構隧道直徑15.4米,採用分離式雙洞布置,每洞布置3條車道,分為三層,上層為排煙通道、中間層為行車通道、下層為疏散救援通道。最深處位於地下75米,是北京市埋深最大的地下隧道。

“整個隧道具有‘長、大、深’三個特點,即盾構一次連續掘進最長距離達4770米,是全國大盾構連續掘進最長的隧道之一﹔隧道設計斷面直徑達15.4米,在國內城市公路盾構隧道領域尚屬最大﹔隧道最深埋深約75米,最高水頭達65米。同時還穿越京哈鐵路、副中心樞紐站、地鐵6號線、通三鐵路等風險源99處。”

北京東六環改造工程入地改造段。人民網記者 鮑聰穎攝

中交隧道局東六環項目負責人何劍光介紹,面對超大直徑、超長距離、超深埋深等敏感復雜環境下,對盾構機的可靠性及工程適應性要求非常高。因此,首發集團聯合中交隧道工程局、中交天和結合項目工程環境、施工特點,量身打造了大國重器——超大直徑盾構機“運河號”。其開挖直徑16.07米,整機總長約145米,總重量約4500噸。採用常壓刀盤,選用中交天和獨有的大合金刀具和刀具分層布置技術,有效增加刀具的使用壽命﹔在全球范圍內首次將光纖磨損檢測技術應用於盾構刀具檢測上,實時監測刀具磨損量。

同時,“運河號”還配備綠色環保管路延長裝置,解決隧道內泥水溢出的施工環境污染﹔優化泥水倉逆洗功能,實現不同高度分層逆洗,應對地層變化導致的“堵倉、滯排”問題﹔刀盤主驅應用主動伸縮技術,特殊工況下輔助實現“刀盤脫困、帶壓換刀”等自主研發和多項國產核心零部件設計制造,突破多項超大直徑盾構機“卡脖子”關鍵核心技術。

自2021年8月正式始發,“運河號”盾構機一路過關斬將,安全順利完成始發、過站、接收、穿越風險源等7.4公裡隧道掘進任務,歷時23個月,掘進期間平均日進尺達14米至16米每天,最高日進尺24米,做到了盾構掘進“始發零風險、隧道零滲漏、地面微擾動、安全零事故”的國內領先水平。

此外,中交隧道局東六環項目技術負責人呂計瑞介紹,工程首次在超大直徑盾構隧道內創新性應用同步雙液注漿技術,大幅提升隧道穩定性和防水質量,填補了行業內的一項空白。並且在此基礎上項目開創性研發及應用一套“制漿—儲漿—注漿”一體化集成系統,有效解決雙液漿長距離運輸“質損、低效、高耗”難題,同時滿足地面不建拌合站的環保高標准要求,實現節能環保的理念,助力城市更新達“雙碳”目標。

如今,隨著“運河號”盾構機頂推到位,超大直徑盾構同步雙液注漿工藝技術優勢顯著,隧道上浮控制由30毫米逐步保持在10毫米以內,成型隧道位移穩定在15毫米以內,32.5萬平方米管片襯砌始終保持“不滲不漏”的一級防水標准。

據了解,北京東六環改造工程是落實北京城市總體規劃和北京城市副中心控制性詳細規劃的重點項目,建成后,原址將建設六環公園,有效織補城市空間,打造縫合城市功能的創新發展軸,進一步完善城市副中心路網系統和綠色空間格局。同時緩解交通壓力,使通州城區與副中心行政辦公區融為一體,對促進京津冀區域交通協同發展,提升北京市交通服務水平,構建綜合交通體系具有重要意義。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量