原汁原味、精工實料

匠心傳承 官式建筑營造技藝(恭王府)代表性傳承人助力古建新生

匠心傳承

官式建筑營造技藝(恭王府)代表性傳承人 張壯

“古建修繕最關鍵的是要原汁原味、精工實料。”

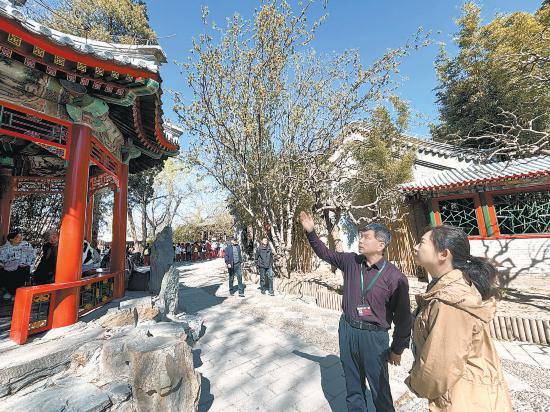

張壯向徒弟傳授技藝。 (受訪者供圖)

張壯向徒弟傳授技藝。

講解圖紙

修復古建

穿行在恭王府院落中,一磚一瓦似乎都在述說著過往的歷史。“你知道古建修繕最關鍵的是什麼嗎?”走著走著,張壯忽然問記者,隨后會心一笑,道出了八個字:原汁原味、精工實料。

“原汁原味、精工實料”,是張壯修繕恭王府古建筑心得的提煉。作為官式建筑營造技藝(恭王府)代表性傳承人的張壯,對恭王府像自己家一樣熟悉。今年他已經63歲了,每周,他至少有三天在恭王府。

“從高往低看,”張壯指著屋頂的瓦片,“瓦件如果壞了,會看到明顯的裂縫,得趕緊更換﹔往下再看瓦當和滴水,有開裂的或者掉落的,都得第一時間處理﹔最后看窗戶和地面,有沒有磨損需要修復的。”張壯說,別看像瓦當、滴水這樣的小部件,一旦出現損壞,不僅牽扯到安全問題,還有可能讓雨水滲進木基層裡,古建怕火也怕水。

看著恭王府的一磚一瓦,張壯的記憶回到了四十多年前。

1981年,19歲的高中畢業生張壯被留在了原文化部組建的修建隊,成為第一批參與恭王府修繕的成員之一。青澀的張壯跟工匠師傅溝通時經常聽不懂晦澀拗口的專業術語,“其實挺尷尬的,交流起來有‘代溝’,很費勁。”張壯當時還只是個最基層的壯工身份,說白了就是給瓦工准備材料的,干的都是體力活。

為了讓自己盡快進入匠人圈,張壯想了個辦法。他隨身攜帶筆和本,遇到聽不懂的術語就記錄下來,不確定的字用拼音代替,下班后再回去查字典。《新華字典》查不出來,又買了一本《康熙字典》。“好多都是繁體字,看都看不懂。”這也激發了他繼續學習深造的動力。

改革開放初期,社會上有各類培訓班,張壯選擇了土木工程技術,連續學習了兩期。通過大半年的學習和積累,他打開了求索營造技藝的大門。此后他堅持邊工作邊學習,前后用了13年完成中專、大專和本科的學業﹔還利用施工淡季參加專業培訓,拿下了瓦作施工、質量檢查員、古建預算、項目工程負責人等多個崗位証書。

古建修繕是項枯燥、寂寞、艱苦的工作,但恭王府在張壯的眼裡,就像是一位200多歲的老者,年紀大了難免會“生病”,而修繕過程就是給古建“治病”,幫它恢復健康。

恭王府的修繕工作最早從上世紀80年代開始。當時府內雜草叢生,荒廢淒涼,還被多個單位和居民住戶佔用。張壯等負責修繕的同志吃住都在單位,每天早晨五點半起床為住戶清掃花園,一天工作超過10小時,一個月隻回一次家。漸漸地,住戶被他們的真誠和實干感染了,態度180度大轉變。

傳統的營造技藝看似簡單,卻蘊含著古人的智慧和深厚的文化底蘊。一天晚上,張壯在研究牆體的砌筑工藝時突然想到,“到底是順山砌筑,還是爬山砌筑?”他始終搞不清兩者的區別。晚上8點多,張壯蹬上自行車,趕到4公裡外的老師家中求教。在老師的指導下,最終確定使用順山砌筑的砌筑工藝,更好地還原了古建原貌。

古建修繕工程,匠人技術和修繕材料兩個關鍵因素必不可少。“特別是材料的生產採購,就需要我們親自去考察。”張壯對於修繕材料有一個執念,“原材料”並不能滿足他,他堅持要尋找“原產地材料”。

第一次尋找採購山石還是1985年。張壯聽工匠說,門頭溝的大山深處有他想找的景觀疊石原材料,便揣著山石樣品,騎車直奔門頭溝的深山。

張壯找到了當地的村干部幫忙引路。山路越走越陡,他們索性將自行車放到了雜草叢中,徒步前行。山谷內荊棘叢生,山路陡峭險峻,徒步了兩個多小時,翻過了四座山梁,張壯終於發現了一處非常接近樣品材質和形狀的山石。“應該是這兒,沒錯了!”兩人激動不已。確定好開採地點,做好標記,等忙完了,天已經黑了。此時,二人又餓、又累、又困,腿都快邁不開了,幸好在山間碰到一處農家,借宿一夜。這次尋找山石任務,張壯騎行加步行距離超過了80公裡。

恭王府府邸的古建筑有很多台明石,起到防水隔潮、穩固結構、擴大建筑體量的重要作用,然而該種石材的溯源卻困難重重。

了解到可以運用礦物質化學成分分離實驗對原台明石材料進行分析,張壯提出採購前先採集樣品再進行檢測。經過提取多個石礦坑中的樣品進行檢測分析及對比后,最終將石景山區石府村產的原石確定為台明石修繕石材,最大程度地還原王府的古建古韻。

一次次地修繕,一次次地研究,張壯對原產地材料的執念越來越深。正是這份執念,讓修繕后的恭王府,“原汁原味”地向世人展示出二百多年前的風姿。

張壯經常受邀參加一些主題宣講和公益活動,還將自己官式建筑營造技藝傾囊傳授給徒弟——新成長起來的恭王府博物館“80后”“90后”同事。“作為官式營造技藝(恭王府)代表性傳承人,我的使命是去發掘和研究更多屬於恭王府的故事,傳遞‘恭博人精神’,將一座‘原汁原味’的恭王府傳承下去。”張壯說。(本報記者 駱倩雯)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量