活化纹样文化基因 讲述中国故事

北京西城文化数字基因工程亮相进博会

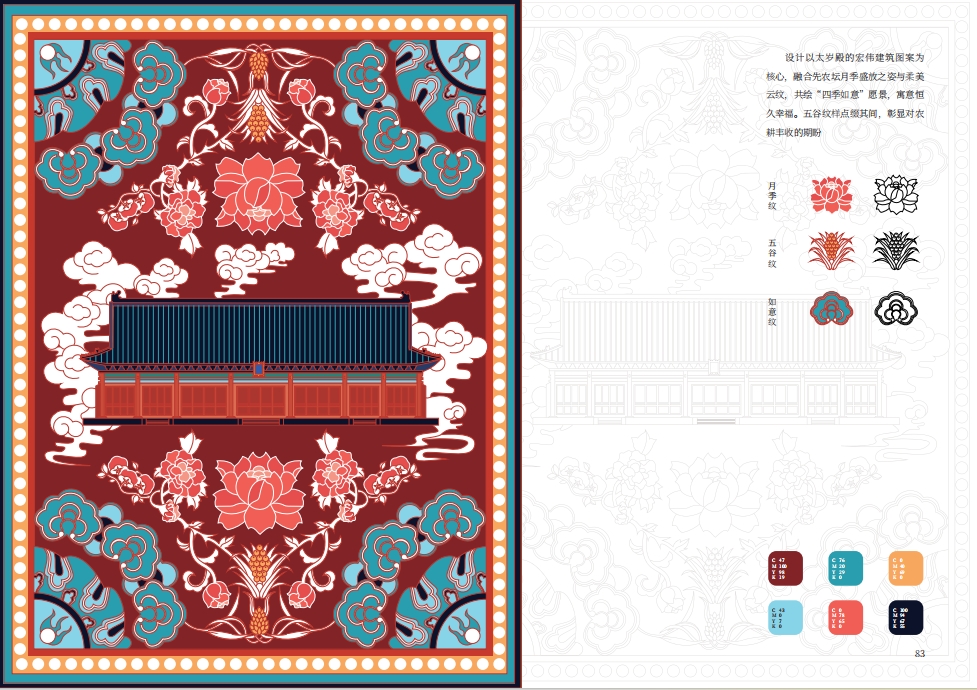

人民网北京11月12日电 (鲍聪颖 于志强)结构繁复、色彩绚烂的先农坛太岁殿天宫藻井纹样,古朴典雅、图案华丽的景山(景山公园)射以观德(观德殿)纹样,色调鲜明、极具立体感的万宁桥镇水兽纹样……在第七届中国国际进口博览会上,北京市西城区的精美纹样展览吸引了观众的目光。

纹样,是指由历代沿传下来的、具有文化价值内涵与美学艺术价值的、代表中国传统文化的图案,是先人智慧与审美的高度结晶和文化与精神传承的密码。

如何将这种表现传统文化的艺术形式融入现代生活?2024年,北京市西城区发起以纹样文化基因数据库为基础的“北京(西城)文化数字基因工程”,旨在深入挖掘、研究和传承中华优秀传统文化,通过系统整理和科学地分析西城区丰富的历史文化资源,对标北京“古都文化、红色文化、京味文化、创新文化”,聚焦西城“城之源 都之始 河之端”文化总标识,提炼出最具代表性和独特性的文化元素,展现一系列具有高度辨识度和广泛影响力的西城文化故事,挖掘西城文化文脉的“根”与“魂”,用心打造纹样IP,生动讲述西城故事。

该项目聚焦西城区代表性文保单位,实地采集纹样素材,进行数字化转化,构建“1+4”任务体系,即:开展“1”系列核心工作,包括文化脉络梳理、纹样图案设计创作、纹样成果质检论证等环节;形成4项重点成果产出,包括1个“北京(西城)文化数字基因工程价值体系”方案、构建1个纹样文化基因知识图谱、4册以“图谱+图鉴”为核心的系列出版丛书《西城“纹”韵》,以及建立1套基因纹样和知识图谱数据库及表达系统(检索)。

通过梳理西城历史文化脉络,明确西城文化基因载体,采集流淌于历史长河、沉睡于典籍档案、流传于街区街巷、投射于建筑器物、发生于国运家事中的纹样素材,截至目前,已针对西城区65处具有代表性的载体点位进行了文化内涵上的深度挖掘和艺术性阐释,形成218个基因纹样、320组组合纹样、320个纹样器型图、8000个单体纹样,为后期数字设计转化工作的全面展开奠定了良好基础。

接下来,西城区将加快推动图书成稿与相关研究成果的专家论证工作,并加快数字设计转化进程,对纹样数据进行领域、类型、语义等多层次关联,初步实现知识图谱数据库及表达系统的试运营。以“图谱+图鉴”为载体,最终迈入聚焦“传播推广、版权运营、场景应用”的运营发展阶段。通过开展“北京(西城)文化数字基因工程”纹样文化基因数据库建设,打造纹样数字应用场景体验中心,构建北京古都文化的数字知识图谱、应用和场景转化,有效地促进纹样文化基因在文创领域“活”起来,讲好西城文化新故事,激发西城文化消费新活力。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量