北京市密雲區與中國農大攜手開展紅色“1+1”行動二十周年再出發活動

人民網北京7月17日電 (鮑聰穎 戴琪果)7月16日,中共中國農業大學委員會與中共北京市密雲區委員會舉行紅色“1+1”行動二十周年再出發啟動儀式。儀式上,雙方簽署合作備忘錄,並為12對校地共建支部進行授旗。

啟動儀式上,密雲區委書記余衛國對中國農業大學20年來一如既往地給予密雲的幫助和支持表示感謝。“密雲區將全面深化校地之間合作,扎實做好黨組織結對共建、科技小院建設、聯合培訓實踐、人才培養交流等重點工作,持續推動鄉村全面振興。”余衛國說。

中國農業大學黨委書記鐘登華感謝密雲區委、區政府二十年來對中國農業大學的關心和幫助。他表示,中國農大將以本次合作為契機,希望雙方在現有基礎上,圍繞科技賦能、鄉村振興、新質生產力等領域開展合作,推動合作向更寬領域、更高層次邁進。

20年前,中國農業大學黨委與當時中共密雲縣委率先發起紅色“1+1”行動。雙方以紅色為基調,以科技為載體,以農村基層黨支部與高校學生黨支部共建為基本形式,以推進農村經濟組織與基層黨組織建設創新、農大研究生黨建創新與人才培養實踐創新為目標,組織密雲10個村級黨支部與中國農業大學10個博士生黨支部,攜手開展合作共建,把博士生黨支部的黨建和實踐基地建在村黨支部,推動地方與高校共建、人才培養與黨建創新。同時,中國農業大學派出優秀人才到密雲挂職,給密雲提供了大力支持和幫助。此后,北京市委組織部、市委教育工委、市委農村工委聯合中國農業大學,將這一結對共建方式在全市推廣,取得了顯著成效。

20年來,在紅色“1+1”行動引領帶動下,由中國農業大學一流專家組成的密雲農業發展專家顧問委員會,為密雲農業農村發展提供了寶貴的智力支持。雙方在科技小院建設、特色農產品保鮮提質、農業新品種推廣等方面深化合作,既促進了高校科技創新實踐,又帶動了特色農業發展和農民增收致富。

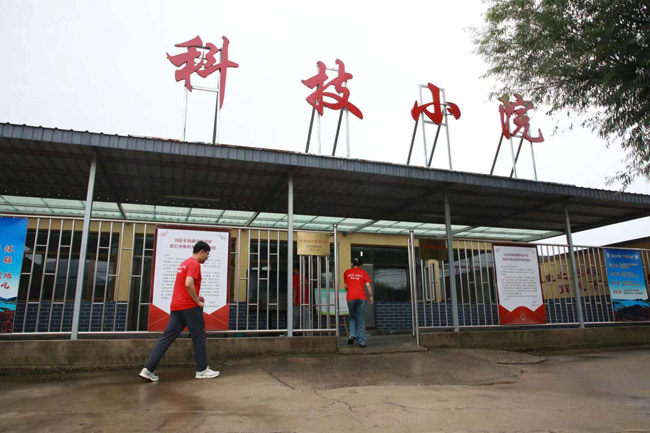

在中國農業大學技術支持和幫助下,東邵渠鎮西邵渠村科技小院於2018年成立。作為北京市首家科技小院和十佳北京科技小院,先后引進冰糖牛奶鮮食玉米、甘薯,水果蘿卜等特色農產品品種十余種,並引進滴灌、甘薯水肥藥一體化技術、鮮食玉米綠色生產技術等5個新型農業種植技術,自2022年以來每年為西邵渠村增收10萬余元。

在首批紅色“1+1”行動共建村巨各庄鎮蔡家窪村,中國農大將這裡作為產、學、研為一體的月季花育苗實踐基地,全部花卉品類在這裡研發、繁育。通過不斷注入科技力量,該村花卉產業已形成集月季新品種研發、種植推廣、苗木銷售、休閑觀光、展示示范為一體的產業發展模式﹔2023年,蔡家窪村被中國農業大學園藝學院授牌為“中國農業大學園藝學院花卉育種合作基地”和“花卉發育與品質調控北京市重點實驗室”。中國農大在北京和合園種植專業合作社設立教授工作站,開展的小麥新品種篩選和科研實驗、早稻品種選育推廣等項目均取得了重大突破。

中國農業大學黨委與密雲區委攜手開展紅色“1+1”行動二十周年再出發活動,以黨建引領、人才培養、服務社會為工作主線,打造紅色“1+1”行動2.0升級版,增加共建支部數量,擴展共建范圍,充實共建內容,提升共建成效,展現更大作為。動員更多黨員參與其中,在實踐中服務,重回發源地,高起點再出發,探索新時期黨建創新與農業農村發展雙豐收的共建新模式,打造新時代黨建引領鄉村振興的新標杆。

開展黨組織結對共建,中國農業大學選取10個優秀研究生黨支部與密雲區10個村黨支部共建,選取10名“科技特派專家”為共建村開展產業指導,中國農業大學10個單位與密雲區10個單位結對共建。深化科技小院建設,打造“紅色‘1+1’+科技小院”共建模式,共同推動科技小院高質量建設和發展,打造農業科技示范窗口和科技策源地。開展聯合培訓和實踐,依托“頭雁”項目,培訓農業農村領域的“鄉村能人”,為密雲培養更多鄉村振興領軍人才,發揮中國農業大學優質資源,助力密雲打造全國農業農村實踐試驗、示范基地。開展人才培養交流合作,中國農業大學選派優秀研究生到密雲擔任“科技村長”,選派優秀干部到密雲挂職鍛煉,提升農大干部實踐能力。依托中國農業大學科技資源、人力資源優勢,在更多領域開展合作,助力密雲鄉村振興。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量